"Persistir en una mirada antropocéntrica y restrictiva no solo deja sin protección a las mujeres, sino que perpetúa una forma...

Con independencia de modas: un tributo chileno a Andrés de la Oliva Santos

«Sin espacio para mucho más, no puedo dejar de destacar que De la Oliva también navegó a contracorriente en el contexto de la verdadera moda (reaparecida en España y nuestros países) en torno a las virtudes de apostar por los llamados ADR…».

Diego Palomo Vélez - 27 octubre, 2025

Hace pocos días, el mundo del Derecho recibió la noticia del fallecimiento de don Andrés de la Oliva Santos (1946-2025). En el plano personal, es una noticia muy triste pues a partir de mi doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, que culminó a mediados del 2006, me reconozco como uno de sus discípulos y amigos iberoamericanos.

Desde este punto de partida, adelantando que no escribo desde la neutralidad, y sin mayor pretensión que rendirle un sencillo homenaje desde Chile, estas líneas buscan reflejar, al menos en parte, la trascendencia y sello de su legado.

Diego Palomo

Diego PalomoProbablemente el procesalista español de mayor densidad intelectual de los últimos 35 años, De la Oliva gozó de un reconocimiento y prestigio no sólo en la península, sino que en el resto de Europa y Latinoamérica. Sus ideas, recogidas en más de 180 publicaciones en torno al Derecho Procesal y por una Justicia limpia e imparcial, no dejaron indiferente a nadie (en Chile, la Revista Ius et Praxis de la U. de Talca publicó al menos tres trabajos de su autoría).

Su obra no fue realizada con prisas; fue de lenta realización y alta maduración, ateniéndose a lo que el mismo recomendaba a sus discípulos al hilo de los conocidos versos de Antonio Machado: “Despacito y buena letra / que el hacer las cosas bien / importa más que el hacerlas”, lo que también diferenció al maestro de la lógica de productividad y la verdadera dictadura de los índices y métricas que ha venido identificado las políticas internas asumidas por las universidades en materia de investigación científica y publicaciones, transformadas en una especie industria de papers que se cuentan más que se pesan y que, a ratos, pierde de vista sus misiones esenciales.

Fue miembro de la International Association of Procedural Law (Asociación Internacional de Derecho Procesal), de la Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht e. V. (Asociación Científica de Derecho Procesal Internacional), del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y de la Société de Législation Comparée (Section de Droit Processuel), entre otras. Todo ello está en sintonía con su reconocimiento por la comunidad jurídica internacional.

Quizá un punto central que cruza su obra liga con su exquisita preocupación por el rigor propio que deben poner de manifiesto los trabajos de un verdadero académico; la misma que nunca opuso a la relevancia que asignó a la realidad del Derecho Procesal en la práctica. En nuestras conversaciones, de hecho, algunas veces se refirió con alguna prevención a la figura de lo que otros llaman “procesalistas de secano”, expresión coloquial que hace referencia a los profesores dedicados a nuestra disciplina exclusivamente desde la teoría, la investigación y la docencia, sin experiencias en el ejercicio práctico de la abogacía o la judicatura.

Para él, teoría y práctica debían convivir y nutrirse mutuamente; para ello, afirmaba que era innegable el trabajo realizado seriamente en las universidades. “Como quiera que el saber o la teoría jurídicos son, por esencia, un saber o una teoría sobre y para la vida humana en cuanto necesitada de orden y justicia (es decir, sobre la vida humana con relevancia jurídica), la teoría jurídica (la buena teoría) se ha de nutrir de la realidad humana, de la práctica. Y, a su vez, la única práctica jurídica —lo que hacen los sujetos jurídicos, los abogados, los jueces y magistrados, los fiscales, etcétera— que puede ser razonable —y, por tanto, a la vez humana y jurídica—, la única buena práctica jurídica, es la que se apoya en una buena teoría”.

En estas breves líneas no puedo hacerme cargo de todo su aporte al Derecho procesal. Pero no puedo dejar fuera su paternidad y reconocida influencia en la Ley 1/2000, nueva Ley de Enjuiciamiento Civil de España, que recoge, en su exposición de motivos, el pensamiento de Andrés de la Oliva en esta empresa: “Ni la naturaleza del crédito civil o mercantil ni las situaciones personales y familiares que incumbe resolver en los procesos civiles justifican un período de años hasta el logro de una resolución eficaz, con capacidad de producir transformaciones reales en las vidas de quienes han necesitado acudir a los tribunales civiles.

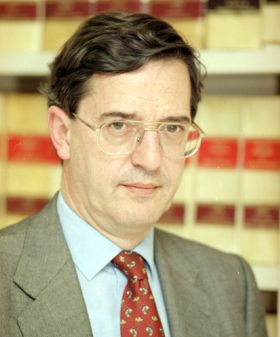

Andrés de la Oliva Santos - Fuente: Universidad de Navarra

Andrés de la Oliva Santos - Fuente: Universidad de NavarraLa efectividad de la tutela judicial civil debe suponer un acercamiento de la Justicia al justiciable, que no consiste en mejorar la imagen de la Justicia, para hacerla parecer más accesible, sino en estructurar procesalmente el trabajo jurisdiccional de modo que cada asunto haya de ser mejor seguido y conocido por el tribunal, tanto en su planteamiento inicial y para la eventual necesidad de depurar la existencia de óbices y falta de presupuestos procesales —nada más ineficaz que un proceso con sentencia absolutoria de la instancia—, como en la determinación de lo verdaderamente controvertido y en la práctica y valoración de la prueba, con oralidad, publicidad e inmediación.

Así, la realidad del proceso disolverá la imagen de una Justicia lejana, aparentemente situada al final de trámites excesivos y dilatados, en los que resulta difícil percibir el interés y el esfuerzo de los Juzgados y Tribunales y de quienes los integran. Justicia civil efectiva significa, en fin, mejores sentencias, que, dentro de nuestro sistema de fuentes del Derecho, constituyan referencias sólidas para el futuro y contribuyan así a evitar litigios y a reforzar la igualdad ante la ley, sin merma de la libertad enjuiciadora y de la evolución y el cambio jurisprudencial necesarios”.

Entre los criterios centrales que orientaron su tarea en esta materia, nunca perdió de vista la necesidad de evitar la extremosidad de la oralidad absoluta (tan de moda, casi como si de una verdadera panacea se tratase); así como la conveniencia de huir de visiones maniqueas que descartaran la utilidad de la escrituración para determinados actos del proceso en donde dicha regla aportase seguridad, mayor y mejor determinación de lo recogido por esa vía formal.

A dichos criterios se refirió en el libro que dirigimos conjuntamente «Justicia Civil. Hacia un nuevo proceso civil», publicado por Editorial Jurídica de Chile (2007). También marcó diferencia con el abordaje forzadamente ideológico de la cuestión de los poderes de los jueces en el ámbito civil, donde De la Oliva prefirió un análisis desde la prudencia y una mirada a la realidad de los abogados de cada país.

Al respecto, afirmaba algo que por obvio, al parecer, se olvidaba por un buen grupo de académicos que escribían al respecto: no puede regularse esta cuestión, partiendo del error de creer que cada juez y cada tribunal tendrán un solo caso y expediente a su cargo. A partir de esta constatación, además, no dudó en subrayar la necesidad de sumar a la reforma procedimental la decisión de fortalecer los recursos humanos y materiales puestos al servicio de una nueva Justicia, que por su configuración estaba necesitada, no sólo de la construcción de salas de audiencias, sino que de más jueces, debidamente formados y capacitados. De la Oliva lo denominó como “la importancia del factor humano en la Justicia”.

Sin espacio para mucho más, no puedo dejar de destacar que De la Oliva también navegó a contracorriente en el contexto de la verdadera moda (reaparecida en España y nuestros países) en torno a las virtudes de apostar por los llamados ADR, para de ese modo mejorar las posibilidades de las personas de acceder a la “justicia”. Escribió: “Me cuento entre los muchos que, al menos en España, estamos verdaderamente cansados de tantas personas, físicas o jurídicas, privadas o públicas (muchas veces un ministerio o un gobierno entero), que presentan como algo nuevo un borrador de reforma legal o un proyecto de ley o proponen algún tipo de plan, unos y otros de supuestos efectos cuasi-taumatúrgicos, cuando se trata en realidad de una idea vieja o muy vieja, tanto como el Mediterráneo, el Adriático o el agua caliente, una idea que ya ha servido de inspiración para propuestas o realidades carentes de tales efectos milagrosos e incluso causantes de efectos innegablemente nocivos”.

“¿Por qué esta propuesta de cambio de enfoque? Porque los ADR son el agua caliente redescubierta. Y porque esa agua caliente, supuestamente novedosa, ese Mediterráneo y, sobre todo, porque ese Adriático que nos descubren y redescubren, tienen, han tenido desde el principio y aún ahora tienen, un sesgo, un significado o sentido oblicuo muy negativo para la Justicia del Estado, para el ejercicio de la potestad jurisdiccionales por los tribunales. Exactamente lo contrario de lo que necesitamos y queremos”.

“Con los ADR estamos, más concretamente, ante una exportación impulsada desde los US mediante la influyente Universidad de Harvard, según el llamado ‘Harvard concept’. A tal exportación se ha respondido en Europa con una importación de los ADR demasiado acrítica. Si me permiten ser claro y sincero, les diré que la exportación no fue ni es filantrópica, sino primordialmente movida en favor del interés económico de las compañías y corporaciones de gran tamaño. Y la correlativa importación de los ADR desde nuestro ámbito del ‘Civil Law’ ha sido en conjunto acrítica, en parte también por interés y en parte por ignorancia de la realidad del mundo del ‘Common Law’, una ignorancia perfectamente vencible, pero que no se ha vencido y remediado a causa de una mezcla de pereza, de deterioro de los estudios jurídicos en el ámbito europeo-continental y de influencia de un multiforme y potente marketing en favor del agua caliente.

Así se ha llegado al extremo irracional de crear una atmósfera de cuasiadoración de lo estadounidense y británico, con un complejo de inferioridad en nuestro mundo del ‘Civil Law’, un complejo de inferioridad no confeso o declarado, pero muy efectivo y real. Hay, si se quiere decir de otra manera, una suerte de fascinación muy excesiva, poco fundada y favorecida por una mentalidad de campanario de aldea, respecto de cuanto procede del otro lado del Atlántico o del Canal de la Mancha”.

Y no le faltaba razón en esta advertencia. Pero aun así, en España, la Ley 1/2025 introduce con fuerza esta lógica de eficientismo económico de los MASC y, además, los consagra como requisito previo de procesabilidad, donde va quedando bastante claro que lo que se buscó fue más la descongestión de los tribunales de la justicia pública, que asumir un compromiso más allá de lo meramente instrumental con estos mecanismos, ya que eso obligaría a invertir en educación, información y garantizar un sistema de representación y asistencia legal sostenible, efectiva y eficiente de las personas que no pertenecen a la comunidad jurídica y que son los que accederán a esta nueva puerta que se les “ofrece” de acceso a la “justicia”, con financiamiento público. No existen, parece olvidarse, reformas en la Justicia a precio de oferta o a costo cero. Y es lógico que así sea: está en juego, ni más ni menos, que la propia democracia.

De la Oliva fue categórico en esta cuestión: “Lo que digo es que hemos de conocer suficientemente el origen y sentido de lo ajeno y ser muy conscientes de que no podemos descuidar la Justicia de nuestros Estados democráticos de Derecho, sino que, muy al contrario, es preciso que renovemos nuestro propósito y nuestros esfuerzos para restaurarla y fortalecerla. Y, lamentablemente, los ADR exportados e importados son, no en abstracto y en teoría, pero sí de hecho, en la historia, parte de la poderosa corriente contraria a ese propósito y a esos esfuerzos nuestros.

Permítanme que repita lo que ya dije aquí, en 2011: “Desde hace largo tiempo, se observa una atención de política legislativa hacia el arbitraje, la conciliación y la mediación en directa relación con problemas —con frecuencia reales, pero no siempre ajustadamente descritos— de la Justicia del Estado. Es ésta una idea asociada a un diagnóstico, implícito pero claro, de imposible o muy difícil mejora de esa Justicia, un diagnóstico que es falso. En España, aunque todos conocemos y aprobamos el dicho popular ‘más vale un mal acuerdo que un buen pleito’, existe una secular cultura popular de acceso a la Justicia para obtener, precisamente de los tribunales oficiales, una tutela conforme a Derecho. Dicho con otras palabras: en mi país son muy comunes y muy arraigados el impulso y la decisión de acudir a los tribunales para que remedien la injusticia que se ha sufrido o que aún se sufre, sin que el coste de la Justicia oficial opere como un fuerte elemento disuasorio. La gente demanda que se le haga justicia y pocas veces pide que una controversia sea resuelta de alguna forma».

“La demanda de justicia —que siempre supone una demanda de aplicación del Derecho, excluidas como están en España las sentencias fundadas exclusivamente en equidad— es perfectamente legítima y no debe ser desoída o desdeñada. Y, sin embargo, es desoída o desdeñada cuando, en lugar de preocuparse por más y mejores recursos humanos y más medios materiales para la Justicia estatal, el Estado reacciona principalmente con la promoción de alternativas”.

Dijo también, sin eufemismos: “Bien están las alternativas. Es bueno que existan y estén bien reguladas, pero es perverso que desplacen el debido esfuerzo del Estado por dotar a la Administración de Justicia de los recursos humanos y de los medios materiales necesarios para cumplir su indeclinable función, especialmente en un país con una Constitución vigente, de 1978 (en adelante, CE), en la que se proclama como derecho fundamental el ‘derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos’ (art. 24.1 CE)”.

La obra, el aporte, la trascendencia de la misma, y el legado de Andrés de la Oliva es inagotable. Hace dos años coincidimos por última vez en Madrid, en un almuerzo que se extendió por largas horas con esas conversaciones que nos regalábamos. A fin de este año pensaba volver a verle. No se podrá, por ahora. Ya nos encontraremos y retomaremos esa conversación pendiente. Don Andrés, muchas gracias, DEP.

* Diego Palomo Vélez es académico de la Universidad de Talca y Abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Talca.